新着情報

受精前の気象環境が脂肪燃焼機能に影響することを発見 ―親から子へと伝搬する褐色脂肪の活性化―(2025年4月8日)

国立大学法人東北大学

国立大学法人北海道大学

学校法人東京医科大学

学校法人藤天使学園天使大学

国立大学法人東京大学

|

受精前の気象環境が脂肪燃焼機能に影響することを発見 -親から子へと伝搬する褐色脂肪の活性化- |

【発表のポイント】

【概要】

ヒトを含めた恒温動物は、どんな環境でも約37℃の深部体温を維持しなければ生存できません。褐色脂肪は寒い環境下で熱を産生する脂肪組織です。この熱産生には多量のエネルギーが使われ体脂肪の減少につながることから、褐色脂肪の活性化による生活習慣病の予防が期待されています。しかし、安全で効果的な活性化法はまだありません。そのため、ヒト褐色脂肪の活性が決まる仕組みを詳しく解明する必要がありました。

東北大学大学院医学系研究科の酒井寿郎教授、米代武司准教授、北海道大学の斉藤昌之名誉教授(元 大学院獣医学研究院教授)、東京医科大学の濵岡隆文主任教授、布施沙由理助教、天使大学看護栄養学部の松下真美講師、東京大学先端科学技術研究センターの中村尚教授らの研究グループは、成人の褐色脂肪の活性が親世代の生活環境によって決まることを発見しました。すなわち、受精前に親が低い外気温や大きい寒暖差に曝されると、子の褐色脂肪の活性が成人後も高い状態で維持され、エネルギー消費量が高まって肥満リスクが低下することを明らかにしました。本成果は、オンライン学術誌Nature Metabolismで4 月8日(火)午前0時(日本時間)に公開されます。

【詳細な説明】

研究の背景

肥満は糖尿病、脂質代謝異常症、高血圧、肝疾患などの主な原因であり、死亡率と強く関連します。肥満の予防に食事管理や運動が効果的であることは誰もが知っていますが、「良い生活習慣」の実践は容易ではありません。そのため、肥満患者は増加の一途をたどっており、有効な予防法・治療法の確立は急務となっています。

新たな肥満予防法を探すために、発熱とエネルギー消費に特化した褐色脂肪組織(以下、褐色脂肪)に着目しました。これまでの研究から、褐色脂肪の活性が高い人ほど肥満が起こりにくく、糖尿病や冠動脈疾患のリスクが低いことが明らかにされています。しかし、臨床応用可能な活性化法はまだなく、その開発のためには褐色脂肪の機能調節の仕組みを詳しく解明する必要がありました。

今回の取り組み

東北大学大学院医学系研究科分子代謝生理学分野の酒井寿郎(さかいじゅろう)教授、米代武司(よねしろたけし)准教授、北海道大学の斉藤昌之(さいとうまさゆき)名誉教授(元 大学院獣医学研究院教授)、東京医科大学健康増進スポーツ医学分野の濵岡隆文(はまおかたかふみ)主任教授、布施沙由理(ふせさゆり)助教、天使大学看護栄養学部栄養学科の松下真美(まつしたまみ)講師、東京大学先端科学技術研究センター気候変動科学分野の中村尚(なかむらひさし)教授らの研究グループは、褐色脂肪の機能が世代を超えて調節されていることを明らかにしました。

陽電子放出断層撮影法(FDG-PET/CT)(注2)を用いて若年成人男性(356名)の褐色脂肪の活性を評価し、同被験者の受精日および出生日との関連を調べました。その結果、受精日が暖かい時期だった被験者(温暖受精群)に比べ、寒い時期だった被験者(寒冷受精群)の方が褐色脂肪の活性が高いことが分かりました。一方、出生時期は褐色脂肪と関連しませんでした。次に、近赤外時間分解分光法(NIR-TRS)(注3)を用いて別の成人男女(286名)の褐色脂肪密度を調べたところ、やはり温暖受精群に比べて寒冷受精群で高いことが分かりました。

このような受精時期に関連した褐色脂肪の調節は、エネルギー消費量と肥満度にも影響を及ぼすことが分かりました。褐色脂肪が寄与するエネルギー消費である寒冷誘導熱産生(注4)および二重標識水法(注5)により測定した日常生活下での総エネルギー消費量について調べると、いずれも温暖受精群に比べ、寒冷受精群で高い値を示しました。肥満度の指標として体格指数(注6)と内臓脂肪量を調べると、温暖受精群に比べ寒冷受精群で低下していました。

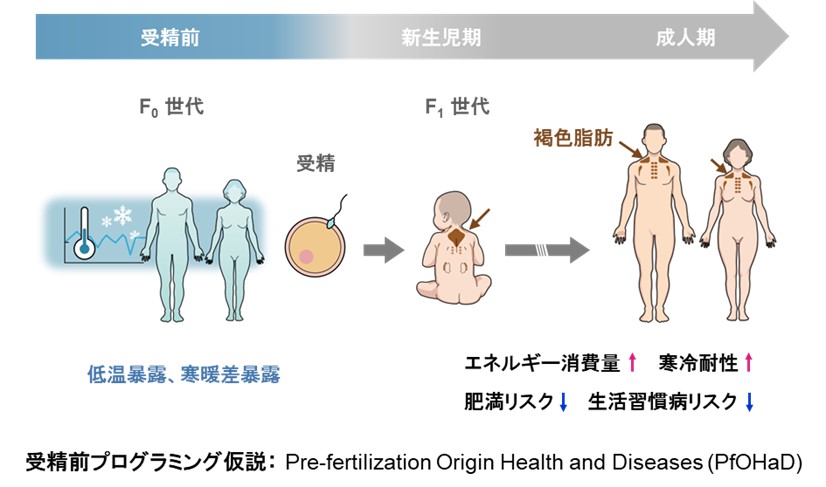

褐色脂肪の運命決定の鍵になる環境要因を特定するため、受精時の居住地を調べ、気象データベースから当時の気象パラメータを取得しました。解析の結果、受精前の外気温が低いことに加え、日内寒暖差が大きいことが褐色脂肪の活性化に関与していました。以上から、褐色脂肪の代謝運命と生活習慣病リスクは受精前の親の環境曝露状況により、受精前にプログラムされることが明らかになりました(図1)。

今後の展開

本研究で明らかになった世代を超えた熱産生体質の伝搬は、もともと寒い環境への適応反応の一つであったと思われます。例えば大昔には、環境温度変化が激しい自然環境でも子孫を生き残らせるために不可欠な仕組みだったかもしれません。一方、住環境や衣服が発達した現代においては、寒冷適応というよりはむしろ、肥満リスクの低下に働くことで私たちの健康に役立っていると考えられます。

しかし、温暖化が進む現代においてはこの仕組みが十分に機能していないと思われるため、この仕組みを最大限に活性化する仕組みを見つけることにより、これまでになかった新たな生活習慣病予防法の考案につながると期待されます。

図1. 受精前の親の寒冷曝露が世代を超えて子に伝わり、褐色脂肪と生活習慣病リスクを制御する。

【謝辞】

本研究は、日本医療研究開発機構 革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST: 「健康・医療の向上に向けた早期ライフステージにおける生命現象の解明『生活習慣病予防に働く早期ライフステージの生活環境記憶の解明』」)、科学技術振興機構(創発的研究支援事業: JPMJFR2014, COI-NEXT: JPMJPF2013)、日本学術振興会(JSPS科研費JP21K08548, JP20K22647, JP16H06390, JP20H04835, JP20K21747, JP21H04826, JP22K18411, JP24H00065, JP22590227, JP18K11013)、セコム科学技術振興財団、内藤記念科学振興財団による研究助成を受けました。

【用語説明】

- 褐色脂肪:体脂肪として知られる白色脂肪とは別の脂肪組織であり、脂肪酸などを活発に分解して熱をつくるエネルギー消費器官である。

- 陽電子放出断層撮影法:グルコースの放射性同位体(FDG)を用いてポジトロン断層撮影をすることで糖利用が活発な組織を画像化する手法である。がん検査として広く利用されている一方、褐色脂肪の最適評価法としても知られている。

- 近赤外時間分解分光法:組織中ヘモグロビン濃度を光学的に評価することにより、非侵襲的に褐色脂肪の密度・活性を評価することが可能な手法である。

- 寒冷誘導熱産生:寒冷刺激を受けた際に熱産生のために起こるエネルギー消費量。室温19℃の条件にて測定すると褐色脂肪の熱産生活性の指標になる。

- 二重標識水法:水素と酸素の安定同位体(2Hと18O)からできた水である二重標識水(2H2180)を用いて日常生活でのエネルギー消費量を測定する手法。

- 体格指数:体重(kg)を身長(m)の2乗で割った値で、BMIともいう。

【論文情報】

Title: Pre-fertilization-origin preservation of brown fat-mediated energy expenditure in humans

著者:米代武司#,*, 松下真美#, 布施(濵岡)沙由理#, 黒岩美幸, 黒澤裕子, 山田陽介, 荒井誠, 魏宇辰, 飯田誠, 隈健一, 亀谷俊満, 原田智也, 松村欣宏, 大澤毅, 青木好子, 中村尚, 濵岡隆文*, 酒井寿郎*, 斉藤昌之* (#筆頭著者)

*共同責任著者:

東北大学 大学院医学系研究科 分子代謝生理学分野, 教授, 酒井寿郎

東北大学 大学院医学系研究科 分子代謝生理学分野, 准教授, 米代武司

北海道大学, 名誉教授(元 大学院獣医学研究院教授), 斉藤昌之

東京医科大学 健康増進スポーツ医学分野, 主任教授, 濵岡隆文

掲載誌:Nature Metabolism

DOI: 10.1038/s42255-025-01249-2

URL: https://www.nature.com/articles/s42255-025-01249-2

|

【問い合わせ先】 (研究に関すること) 東北大学 大学院医学系研究科 分子代謝生理学分野 准教授 米代 武司 TEL: 022-717-8117 E-mail: takeshi.yoneshiro.a8@tohoku.ac.jp

(報道に関すること) 東北大学 大学院医学系研究科・医学部 広報室 TEL: 022-717-8032 E-mail: press.med@grp.tohoku.ac.jp

北海道大学 社会共創部 広報課 TEL: 011-706-2610 E-mail: jp-press@general.hokudai.ac.jp

東京医科大学 企画部 広報・社会連携推進室 TEL:03-3351-6141(代表) E-mail:d-koho@tokyo-med.ac.jp

天使大学 入試広報課 TEL:011-741-1051(代表) E-mail:nyushi@tenshi.ac.jp

東京大学 先端科学技術研究センター 広報広聴・情報支援室 TEL:03-5452-5424 E-mail: press@rcast.u-tokyo.ac.jp |